Vom Wiederfinden des Verlorenen

Ein Gespräch mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier

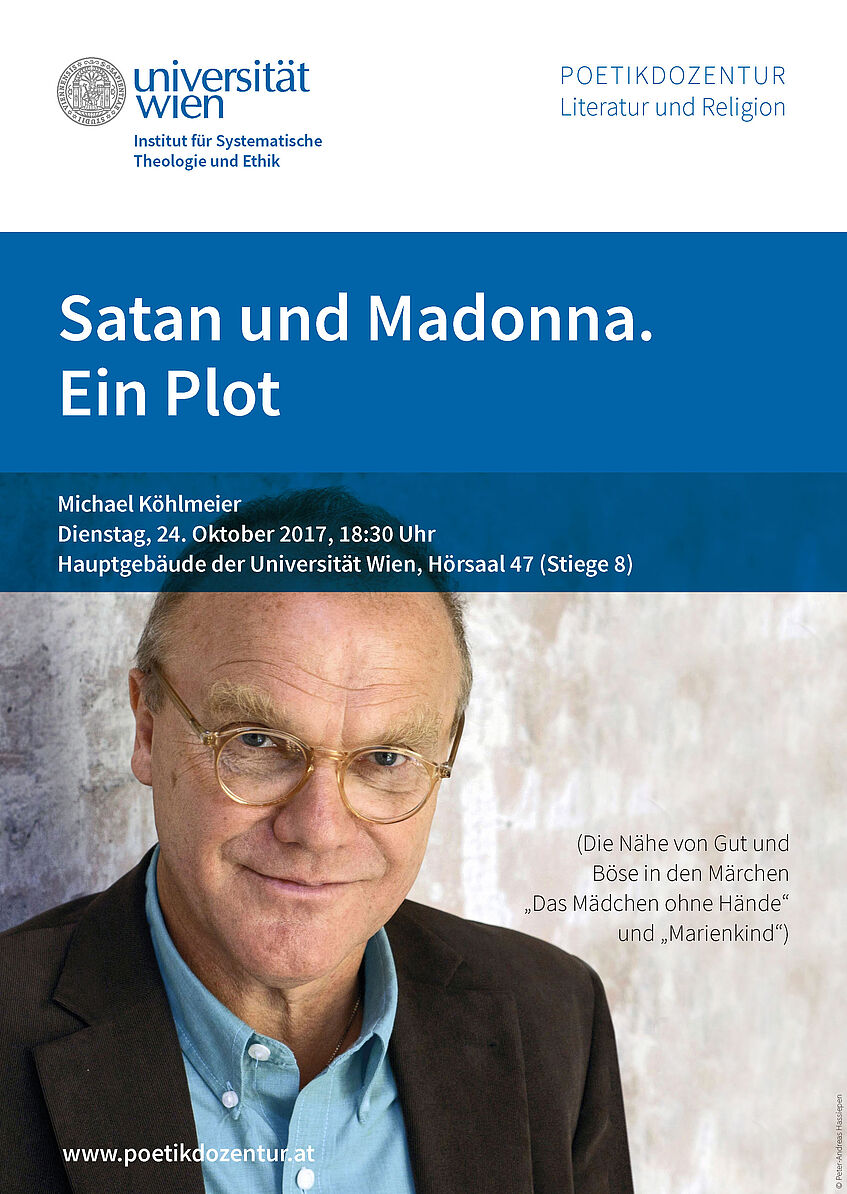

Im Vorfeld seiner Poetikvorlesung in Wien am 24. Oktober 2017 hat Michael Köhlmeier sich einigen Fragen zum Themenfeld „Literatur und Religion“ gestellt.

Herr Köhlmeier, Sie sind als Erzähler antiker Mythen und biblischer Geschichten hervorgetreten und haben die Fäden der Tradition ins Heute weitergesponnen – ein leiser Aufstand gegen kulturellen Gedächtnisverlust, gegen wachsenden religiösen Analphabetismus?

Das war es vielleicht auch. Aber ich bin kein Drohender, kein Mahner und kein Retter. Und ich habe auch keine Sorge, dass all diese Geschichten verlorengehen, das tun sie nicht. Ich wollte sie und will sie erzählen, weil sie schön sind. Das klingt bescheiden und ein wenig naiv und simpel; aber doch nur, wie Schönheit, reine, ideologiefreie Schönheit ohne einen didaktischen Hintergedanken heute kaum eine Rolle mehr spielt. Mangel an Schönheit aber bedeutet Unglück. Mozarts Musik ist eine Schönheit, sie macht uns glücklich, und wir sind stolz, dass er einer von uns ist. Wir dürfen ein bisschen uns selbst in ihm sehen. Und in den antiken Mythen und den biblischen Geschichten sehen wir auch uns selbst – wie in einem fernen Spiegel. Was für eine Lust!

In Ihrer jüngst erschienenen Novelle „Ein Mann, der Verlorenes wiederfindet“ haben Sie das Sterben des heiligen Antonius von Padua zum Thema gemacht. Wie haben Sie diesen entlegenen Stoff gefunden?

Der Stoff war für mich nicht entlegen. In der großen katholischen Vielgötterei war mir der Antonius immer sehr nahe, er war von meiner Kindheit an so etwas wie ein Familienheiliger. Manchmal legt man ein Gelübde ab, das tut jeder, ich denke, auch der aufrechte Atheist tut das hie und da. Und so wird die Einbildungskraft in Gang gesetzt: Wer war dieser Mann? Ein Portugiese, der in Italien der populärste Redner seiner Zeit wurde? Ein Intellektueller, der ein Mann des Volkes wurde, noch inniger als sein Ordensgründer Franziskus? Da kommt man ins Staunen.

Der Augenblick, in dem ein wortgewaltiger Prediger vor dreitausend Zuhörern ins Wanken gerät, abbrechen muss und verstummt, schon das ist literarisch interessant. Erst recht die Stunden danach, in der Antonius in der prallen Sonne auf dem Marktplatz liegt und in den Himmel schaut. Was schießt dem Heiligen durch den Kopf? Sie sprechen vom „Wiederfinden des Verlorenen“ …

Das Verlorene ist angesichts des Todes immer die Liebe. Wir beten zum Antonius, wenn wir den Hausschlüssel verloren haben, wenn wir die Brille verlegt haben, wenn wir nicht mehr wissen, wohin uns der Pass gerutscht ist, auch manche Leute, die keine Religion mehr haben, tun das. Antonius ist der große Wieder-Finder. Vielleicht kann er ja auch jemandem helfen, die Liebe zu finden ... oder sie wiederzufinden ...

Erstaunlich, dass Antonius, der ein herausragendes Gedächtnis hat und nichts vergisst, was in der Bibel und beim heiligen Augustinus steht, ausgerechnet seine Jugend-Liebe vergessen hat. Sie lassen ihn die Verlorene mit dem schönen Namen Basima in der Stunde des Todes wiederfinden …

Oh, nein, vergessen hat er Basima nicht! Das würde ich nicht wollen. Ich darf das wollen. Oder? Das darf ich doch? Ein Autor darf das. Aber wenn er sie doch vergessen hat? Der Einfluss des Autors auf seine Figuren wird überschätzt. Nur schlechte Autoren führen ihre Figuren an Marionettenfäden. Während des Schreibens sind es auch keine Figuren, sondern Charaktere – als wären sie Menschen, wirkliche Menschen. Und die haben Geheimisse. Der schweizer Schriftsteller Robert Walser sagte einmal, er verbiete jedem, ihn zu behandeln, als kennte er ihn. Wenn Sie ein Buch lesen, dann sind Sie verstimmt, wenn Ihnen die ganze Zeit einfällt, ja, ja, das hat sich der Autor eben so ausgedacht. Sie wollen die Illusion als Wirklichkeit vorgeführt sehen. Aber zu Ihrer Frage: Tod und Liebe sind die wahren Themen aller Literatur. Vielleicht fragt der Tod den Antonius: Hast du geliebt? Und da sagt er endlich: Ja. Und – das darf ich als Dichter imaginieren – mit diesem „Ja“ holt er sich Basima zu sich.

Auch das dunkle Rätsel des Bösen wird in der Novelle durchgespielt und an Gottes verstörenden Disput mit dem Satan erinnert, der sich im Buch Hiob findet…

An dem Buch Hiob verzweifelt auch, wer nicht an Gott glaubt. Warum, wenn es schon das Unglück gibt, warum ist es nicht wenigstens gerecht verteilt? Manche haben Glück, Glück, Glück. Andere werden geschlagen in der Früh, zu Mittag, am Abend und in der Nacht. Wenn ich die Hiob-Geschichte als Metapher lese, eröffnet sie mir das Bild einer kalten, vom unbeeinflussbaren Zufall beherrschten Welt. Nicht einmal das Wort „beherrschen“ trifft zu, denn es impliziert einen Herrscher. Gegen den könnte ich wenigstens rebellieren. Hiob rebelliert nicht. Er hat nicht den Wasserkreislauf erfunden, er hat nicht den Leviatan gebändigt. Was aber, wenn er in „Gott“ lediglich eine Metapher für die Natur sieht ? Wenn sein Unglück ihn gelehrt hat, in Gott eine Metapher zu sehen?

Sie zeichnen Antonius als einen Heiligen, der zweifelt. „Es ist nicht gewiss, dass meine Gebete erhört werden, es ist nicht zu erwarten, dass ich wiedererkannt werde beim Jüngsten Gericht“, räsoniert er einmal. Und statt zu beichten, gesteht er am Ende, ihm sei bange davor, Gott missverstanden zu haben. Erstaunlich moderne Fragen für einen mittelalterlichen Heiligen …

Es gibt doch in Wahrheit keine historischen Romane. Wir suchen in der Vergangenheit nach Bildern, die vielleicht unser Leben erklären. Die Geschichte ist immer ein ferner Spiegel unserer Gegenwart. Manchmal können wir unsere Zeit nicht direkt ins Auge nehmen. Der antike Held Perseus soll der Medusa das Haupt abschlagen. Die Medusa ist so hässlich, dass jeder zu Stein erstarrt, der sie ansieht. Athene gibt ihm einen glatt polierten Schild, damit er die Medusa indirekt sähe, also gespiegelt, dann könne er gefahrlos den Streich tun. Ich kann nur für meine Zeit sprechen. Auch wenn ich mir das 13. Jahrhundert noch so fleißig einbilde, es wird immer das Bild eines Mannes sein, der heute lebt. Und das ist ja gut so. Shakespeare hat in allen seinen historischen Dramen Themen behandelt und Charaktere gezeigt, die seine Zeit bewegten. Allerdings verstand er es, die Darstellung der Personen in ein allgemein Menschliches zu heben, so dass wir heute, nach vierhundert Jahren, in Macbeth, Othello, König Lear, Jago, Rosalinde und Julia uns erkennen.

Dass es das ‚pure‘ Faktum schon für die Zeitgenossen nicht gibt, wird in der Novelle durch einen raffinierten Kunstgriff verdeutlicht. Sie geben die letzte Predigt des Antonius durch die perspektivische Brechung seiner Hörerinnen und Hörer wieder. Der eine sagt, der Heilige habe über das Nichts gepredigt, der andere, über die Mongolen als Peitsche Gottes, ein dritter behauptet, über den Hass – und eine vierte widerspricht: Nein, über die Liebe!

Vielleint hat Antonius ja tatsächlich zu verschiedenen Menschen Verschiedenes gesagt und das alles in ein und derselben Predigt. Er war Portugiese. Wie hat er zu den Menschen um Padua gepredigt? Eine einheitliche italienische Sprache gab es noch nicht. Lateinisch? Sicher nicht. Die Menschen haben in ihrem Dialekt gesprochen, und gewiss konnte ein Prediger sie nur beeindrucken, wenn er in ihrer Sprache zu ihnen redete. Und diese Sprache musste er gut können, sonst hätten sie ihn ausgelacht oder ihm erst gar nicht zugehört. Wenn einer die Menschen so in Bann ziehen kann wie Antonius, dann muss er ihre Sprache beherrscht haben. Aber in Südfrankreich hatte er auch schon zu den einfachen Menschen gepredigt. Sicher wieder im Dialekt dieser Leute. Auch dort war er ein „Star“. Und in Marokko hat er auch gepredigt. Konnte er alle diese Sprachen und Dialekte? Was ist wahr, was ist Legende? Ich ziehe in diesem Fall unter allen Umständen die schöne, poetische Legende einer grauen Wahrheit vor. Die Wahrheit wird überschätzt. Uhhh! So höre ich schon. Uhhh, der redet dem Schwadronieren das Wort, der Lüge! Wo doch ein anständiger Dichter sein Leben und sein Werk der Wahrheit widmen soll. Nur: Was ist das? Ich fürchte, außerhalb der Mathematik ist die Wahrheit eine Behauptung und die Forderung, die Wahrheit zu sagen, oftmals der Versuch, in die Souveränität eines Menschen einzubrechen. Antonius hat – wenigstens für die Zeit, die ich verwendete, um über ihn zu schreiben – mein Leben verzaubert. Ist das nicht viel? Es ist ungeheuer viel! Die Legende erzählt, sogar die Fische haben ihm zugehört. Er hat allen, den Menschen, den Fischen, einem Esel, allen hat er von den Dingen gesprochen, die ihnen, den Menschen, den Fischen, dem Esel Trost gebracht haben. Vielleicht bin ich der Esel. Und wenn schon! Das Leben des Hassenden wird verzaubert, wenn ich ihm vom Hass erzähle. Das ist doch ein bedenkenswertes Phänomen.

Biblische Stellen, aber auch Kirchenväterzitate sind dem Text der Antonius-Novelle wie Intarsien eingewoben. Das verrät eine intime Kenntnis der Heiligen Schrift und der klassischen Theologie. Wo sehen Sie als Schriftsteller Berührungspunkte, wo aber auch Differenzen zwischen Literatur und Religion?

Ich sehe viel mehr Berührungspunkte als Differenzen. Ohne die Inspiration sind beide nicht denkbar. Jeder Künstler weiß, was Inspiration ist, auch wenn er sie nicht definieren kann – gerade, wenn er sie nicht definieren kann. In den besten Augenblicken schreibe ich nach. Es schreibt. Mein jüngster Sohn ist Maler. Er sagt auch: Es malt. Die Gefühle, die ich dabei empfinde, kann ich getrost religiöse Gefühle nennen. Warum nicht? Und bitte, sagen Sie jetzt nicht, ich solle diese religiösen Gefühle beschreiben. Es käme nur Quatsch heraus. Es sind eben Gefühle, sie gestalten sich in meinem Kopf oder meinem Herzen, wenn ich eine Metapher verwenden darf, und sie gestalten sich vor und über dem Rationalen. Das Wunder dabei ist, dass daraus Literatur, also Sprache entsteht, wo Sprache doch das denkbar Rationalste ist.

Die Stunde der Literatur schlägt da, wo Themen ins Abseits gedrängt werden. Der Teufel, aber auch Maria kommen in der Theologie der Gegenwart kaum noch vor. Gegenläufig – und vielleicht auch mit einem Quäntchen Provokationslust? – haben Sie Ihren Wiener Vortrag überschrieben „Satan und Madonna. Ein Plot“. Könnten Sie einen Fingerzeig geben, worum es gehen wird?

Ich stelle zwei Märchen der Brüder Grimm einander gegenüber. Das Mädchen ohne Hände und Marienkind. Beide Geschichten beginnen sehr ähnlich. Einem armen Müller begegnet im Wald ein altes Männlein, in der anderen Geschichte eine strahlende Frau. Beide versprechen ihm Reichtum, wenn er dagegen gibt, was sich hinter dem Haus, respektive, was sich verborgen im Haus befindet. In beiden Fällen ist es das Töchterchen des Mannes, einmal hat das Kind hinter dem Haus gespielt, in dem anderen Märchen war es noch verborgen im Mutterschoß. In beiden Fällen ist der Mann ahnungslos und meint, es könne sich um nichts Wertvolles handeln. Das alte Männlein ist der Teufel, die strahlende Frau die Muttergottes. Beide wollen den Müllersleuten ihr Kind wegnehmen. Beide haben den Müller bewusst im Unklaren darüber gelassen, auf welchen Handel er sich einlässt. Das heißt, Teufel und Madonna haben den Müller eigentlich betrogen. Gut und Böse liegen in diesem Märchen nahe beieinander, sie sind fast deckungsgleich. Das hat mich interessiert. Die meisten Märchen kommen mit einer Moral daher. Ich denke, in fast allen Fällen wurde ihnen die Moral später aufgedrückt. An den Märchen kann man studieren, was Gut und Böse in einem vor-theologischen Sinn bedeuten – in einem ästhetischen Sinn.

Das Gespräch führte Jan-Heiner Tück. Es erschien am 15. Oktober 2017 in der Zeitschrift "Christ in der Gegenwart".